広島大学は、2013年4月にライティングセンターを立ち上げて、学習・研究両面のライティング支援を行っています。今回のインタビューでは、その運営の中心的な役割を担う広島大学 学術・社会連携室図書館部図書学術情報企画グループのお二人に、ライティングセンターによる学習・研究支援について、お話を伺いました。

学術・社会連携室図書館部図書学術情報企画グループ 上田大輔副グループリーダー(左)

学術・社会連携室図書館部図書学術情報企画グループ 石田芽衣グループ員(右)

ライティングセンター設置の経緯について

上田: 発端としては、教育の質保証についての検討の中で、ライティングセンターの必要性が認められたと聞いています。その後、2012年に「広島大学の機能強化に向けた行動計画2012」が策定されて、そこにライティングセンターの設置が明記されました。その行動計画を受けて、図書館長を座長とした全学的なワーキンググループが組織され、ライティングセンター設置に向けての検討を行いました。そして、ワーキンググループの検討をふまえて、学長より図書館長がライティングセンター長として任命され、ライティングセンターが設置されたという経緯になります。そのため、図書館がライティングセンターの運営・管理を担当するということは、トップダウンで決定した印象です。

設置に向けての研修

上田: 図書館がライティングセンターの運営・管理を担当することは決定しましたが、私たちにも実践的な知識や技能が備わっているわけではありませんでした。そこで、前述の教育の質保証についての検討に参加した教員が調査のために訪問した先行大学のうち、かなり早くからライティングセンターを立ち上げて、システマティックに大規模なサービスを展開されている早稲田大学ライティングセンターから講師を招いて、実践的な研修を実施していただきました。

今から振り返ってみても、このノウハウを持っていないところからのライティングセンターの立ち上げという段階が、もっとも大変だったという印象があります。

組織体制

上田: 組織体制について、ライティングセンターは専任教員、図書館、研究支援担当部署(URA、ライティング・アドバイザー)が協力して運営しています。ただ、組織上ライティングセンターの所属は専任教員2名のみで、図書館の担当者やURAも兼任となっています。

学生チューターによる学習支援の部分は図書館、専任教員やライティング・アドバイザーによる研究支援の部分はURAと担当はわかれていますが、二週に一度は担当者間でミーティングを行うなど、意思の疎通をはかり、イベント等では互いに協力もしています。

学習支援

<ライティング相談>

石田: 学生チューターによるライティング相談では、指導ではなく対話をしながら、一緒に文章を検討するよう心がけています。こちらで文章校正やネイティブチェックをするのではなく、書き手の成長をうながすという方針です。

上田: 書き手が自身でわかりやすい文章を書けるようになることを目指していますので、そのための提案をして、一緒に考えていく。これは、早稲田大学の理念でもあります。その早稲田大学も、もとはアメリカの大学のライティングセンターを参考にしていると伺っていますので、おそらく本学のライティングセンターだけでなく、そういう理念のところが多いのではないかと思います。

また、英語のライティング相談については、以前と体制を変更しています。以前は、日本語担当の日本人チューターのうち、英語のできる学生に英語も担当してもらっていたのですが、現在は留学生に英語を担当してもらうという体制に拡充しており、英語のライティング相談の件数が伸びています。

ライティング相談の様子

<チューターの養成>

上田: ライティングセンターでは、教育学研究科が開設した大学院授業と連携して、学生チューターの養成を行っています。これは早稲田大学でも同じで、先方を視察した教育学部の先生が、その必要性を認識して、自発的に授業を開設したと聞いています。

そして、新人チューターは、先輩チューターが講師となる新人研修および先輩チューターとペアで行うOn the Job Trainingを通して実戦経験を積むことで、ライティング相談に必要な知識・技能を体系立てて習得することができます。

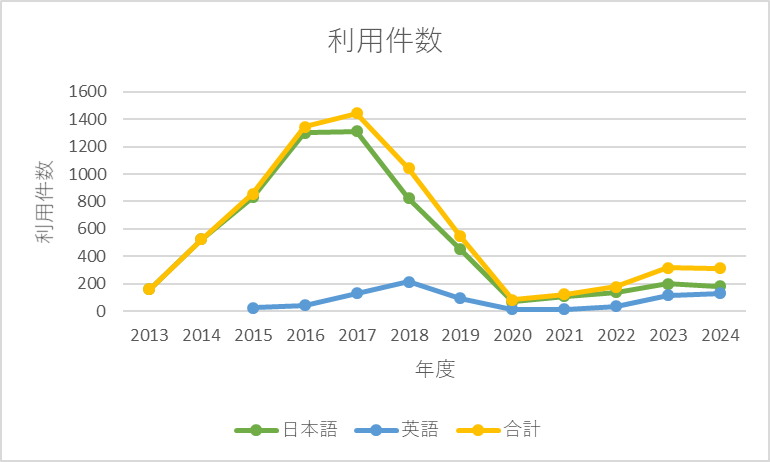

<利用者数の推移>

上田: ライティングセンターの立ち上げ当初は、留学生の利用がとても多かったんですが、その理由というのが、彼らの多くが日本語の文章校正、つまりネイティブチェックを期待していたというところにあります。しかしながら、先ほども申し上げたとおり、ライティングセンターとしては、文章校正、ネイティブチェックは行わない方針です。その方針が浸透してからは、留学生の利用も、以前より減っていると思います。

石田: 日本語のライティング相談については、留学生の利用は減っていると思います。ただ、英語のライティング相談にかぎっては、英語チューターが力を入れていることもあって、留学生も含めて、利用が増えています。

上田: これはライティングセンターの強みだと思うのですが、書くことに困ったらライティングセンターというメッセージ性が伝わりやすいので、他の学習支援の形態に比べると、利用しやすい面があるのではないかと考えています。

石田: 他にも、ライティングセンターでは、オンラインの対応や、最近ではコメントサービスといって、ファイルを送るだけでコメントが返ってくるようなサービスも実施しています。図書館に出向かなくてもライティング支援を受けられるので、そういうところも利用の向上につながっているのかなと思います。

上田: とはいえ、おそらく利用者としては、対面の方を好んでいる傾向があるようで、コロナ禍で減った利用件数は、完全には回復していないのが現状です。

利用件数の推移

<CRLA>

上田: 広島大学ライティングセンターは、アメリカのCRLA(The College Reading & Learning Association)に、国際的なチューター育成プログラム実施機関として認可されています。相談時間数や研修時間数といった一定の要件を満たした学生チューターに、国際基準の「チューター認定証」を発行することができるんです。

学生は、例えば大学等に研究者として就職するときなど、自らの専門研究以外に、この認定証をもって、チューターとしての活動も証明できるというわけです。学生にもメリットのあることなので、継続して取り組んでいます。

研究支援

<学内発行雑誌の英文抄録公開支援>

上田: 2014年、広島大学では、学内予算で発行される日本語学術雑誌(紀要等)の論文に、英文抄録を付与し、学術情報リポジトリから公開することが義務づけられました。この支援は、その抄録の英語化にかかる校正費用を助成するものです。ただ、研究大学強化促進事業の一環として行っていた支援であったため、2022年度末の事業の終了にともない、すでにサービスは終了しています。

英文抄録の義務化自体は継続されていますので、英語化にかかる校正費用は、現在は各学内刊行物の編集担当等で負担していただいています。

<学内発行雑誌の文献データベースへの収録支援>

上田: 学内発行の学術雑誌に掲載された論文がWeb of Science や Scopus等の文献データベースに収録されることで、論文の可視性が高まり、より多くの研究者に論文を読んでもらうことができるため、学内発行の学術雑誌自体の文献データベースへの収録を目指すという支援を行っています。

ただ、結論から申し上げると、これはかなりハードルの高いものでした。文献データベース業者に収録の基準となる条件を確認して、いくつかの雑誌の編集担当と話し合いもしたのですが、特に複数の国の編集委員の参加やレビューを求めるような条件がネックとなって、結局収録には至っていません。

<その他の支援>

上田: その他にも研究支援活動はあります。例えば、英語論文作成相談や、それに関するセミナー・ワークショップについては、ライティングセンター専任教員とライティング・アドバイザーが担当しています。また、英文校正費の助成や割引サービスなどについては、未来共創科学研究本部 研究戦略推進部門のライティングセンター担当の方で対応しています。図書館で手伝うこともありますが、基本的には業務によって担当がわかれています。

広報について

上田: ライティングセンターの存在が正しく認知されているかというと、そうではないと感じています。名前は知っているという学生や教職員は多いと思うんですが、実際にどのようなサービスがあるかまでは知らず、利用にはハードルが高いと感じられているような印象です。

石田: 私は広島大学の出身なんです。学生の頃は、ライティングセンターが図書館にあるということは知っていましたが、看板が英語なこともあって、留学生向けのサービスだと勘違いしていましたので、学生に浸透していないというのは、実感としてあります。

そのため、ライティングセンターのホームページの更新や、図書館へのポスターの掲示、SNSの更新、職員向け・学生向けの両サイトにお知らせを出すなど、広報に力を入れています。

上田: 教員から学生に案内してもらって、困っている学生がライティングセンターに来るという循環が一番よいとは思っているのですが、あまりうまくいっていない印象です。もしかしたら、そう指導している先生もいらっしゃるのかもしれませんが、残念ながらこちらでは把握できていません。ライティングセンターとは言っても、図書館と同じく、広報では苦労しています。

今後の展望について

上田: 今後について言うと、留学生向けの日本語の文章校正を、ライティングセンターとして引き受けるどうかという課題があります。現在は、各先生方で対応されているんですが、かなりの時間をとられているようで、ライティングセンターで対応できないかという提案があったんです。大学としての需要は間違いなくあるんですが、前述のライティングセンターのポリシーにはそぐわない業務でもあるので、どうするのがよいか検討しているところです。

石田: ライティングセンターのオリエンテーションについて、現在は中央図書館で実施することが多いためか、わざわざ図書館に足を運んでまで参加する学生は少ないんです。今後は広報の一環として、様々な学部等に出向いて、オリエンテーションを実施したいと考えています。

オリエンテーション

上田: もう一つ、個人的には、日本の大学にライティングセンターもしくはライティング支援するところを増やしていきたいと思っています。私たちも早稲田大学からいろいろと教えていただいてライティングセンターを立ち上げたという経緯がありますので、今度は私たちのノウハウを別の大学さんに共有するなどして、図書館のサービスなどに活用できたらと考えています。

【参考文献】

上田 大輔, 尾崎 文代, 高橋 努, 大学図書館の機能を拡張し発展させる広島大学ライティングセンターの取り組み, 大学図書館研究, 2017, 105 巻, p. 75-84,

https://doi.org/10.20722/jcul.1463

ライティングセンターによる学習・研究支援 担当窓口および連絡先:

広島大学ライティングセンター

wrc@hiroshima-u.ac.jp

(@を半角にして送信してください)

-------

「ビジョン2025重点領域2企画」担当者チーム

九州大学附属図書館 大村 武史(取材・文責)

取材日:2024年12月18日(水)