三重大学 情報教育・研究機構 情報ライブラリーセンター(以下、図書館)の「どこでもCeMDS本棚!」の取り組みについて、三重大学 国際・情報部 図書館課長の中村恭子さんと情報ライブラリーセンター サービス担当の花原稔さんにお話を伺いました。

中村恭子さん(左)、花原稔さん(右)

●どこでもCeMDS本棚!とは:

図書館から距離の離れたCeMDSの書架へと図書館利用者を結び付ける仕組みとして開始したオンライン書架サービスのこと。利用者は図書館内に掲示されたQRコードを読み取ることで、360度カメラで撮影されたCeMDS書架の画像にアクセスし、書架をブラウジングすることができます。

●CeMDS(セムズ)とは:

Center for Mathematical and Data Science=数理データサイエンス館のこと。1階にはVRカメラやドローン、高スペックのPCなどの機器を備えたメイカースペースやICTサポート、2階にはデータサイエンス系に有用な図書を揃えたCeMDS本棚があります。

Q: 「どこでもCeMDS本棚!」を作成するきっかけを教えてください。

中村: 図書館は、大学のデータサイエンス教育を強化していく方針の下で、必修科目授業「データサイエンスⅠ」の一部を図書館職員が担当しています。こうした経緯から、授業に関連する良書を揃えるための予算を確保しました。また購入した資料は、CeMDSの本棚に置いた方が、ICTサポートの人たちにも、ユーザーにも使いやすいのではないかと考えました。

ただし、CeMDSは図書館から200m程離れた距離にあります。また、CeMDSにある資料はOPACに入っておらず、認知度の点で課題がありました。もう一つ、この一年ほど前、CeMDSを運営するデータサイエンス教育センターの教員が360度カメラを導入して図書館やCeMDSの中など様々な場所を撮影したのですが、そのデータをどうやって効果的に活用すべきかという課題も持っていました。そこで、2つの課題を組み合わせたらどうか、と。360度カメラのデータを活用して、直接CeMDSの書棚を見られるようにすれば距離の問題は解決し、また図書館の利用者にCeMDSの書棚の存在を知ってもらえるきっかけにもできると、当時の上司と発案したのがきっかけです。

Q: 作成を決めたあと、どのように実現させたかを教えてください。

中村: ちょうどそのタイミングで、今回取材いただいている国大図協の企画募集がありましたので、渡りに船とばかりに、急いで準備を進めました。

360度カメラのデータを管理していたのがデータサイエンス教育センター(事務部は図書館と同じ国際・情報部)でしたので、使用許可を取るのはとてもスムーズでしたし、カメラを管理している教員からもぜひ使ってくださいと背中を押してもらえました。

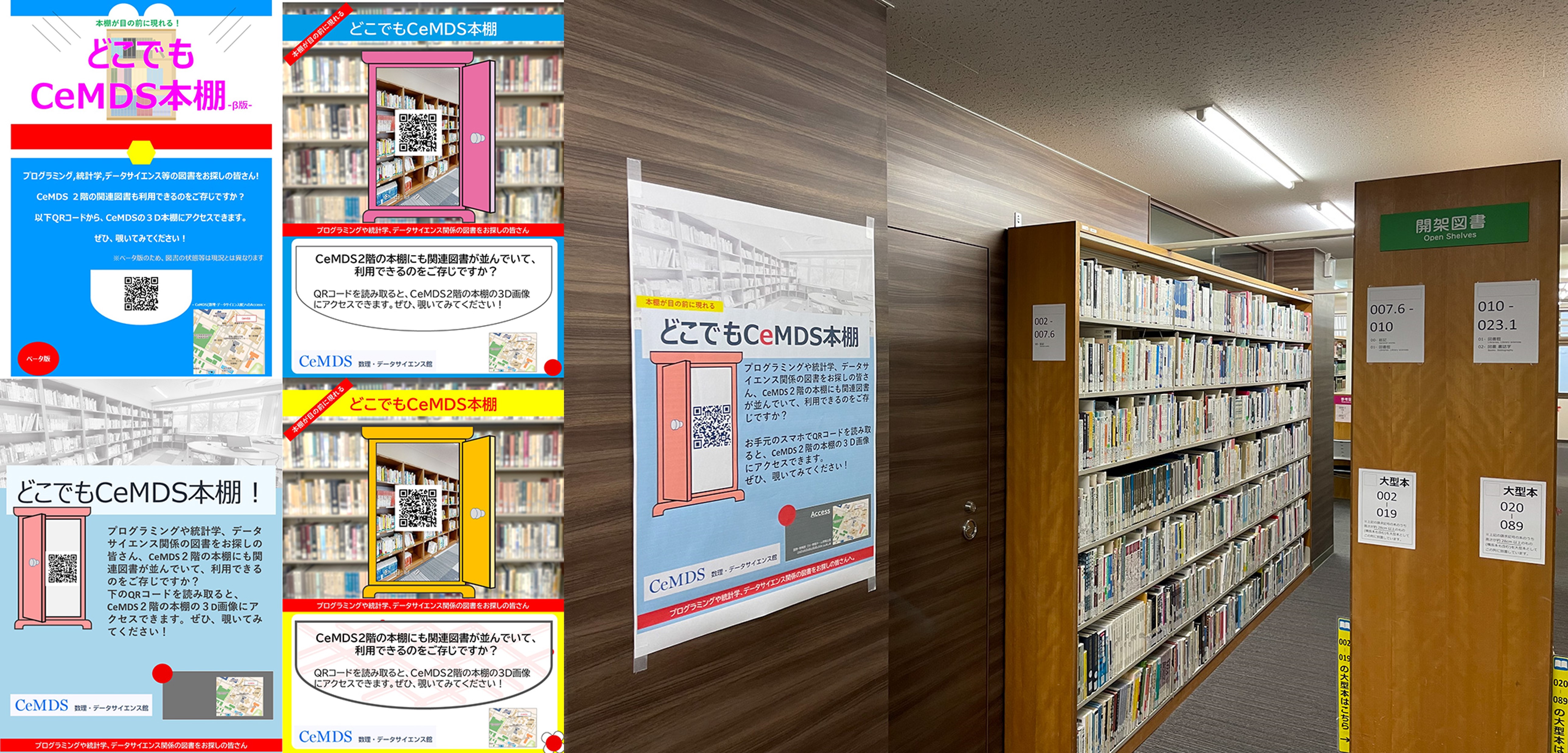

一番工夫した点は、このサービスのネーミングと広報ポスターです。仕掛け自体がとても簡単な分、学生の関心を引くようなキャッチーでかつ分かりやすいものにしました。いくつか名前の候補を挙げたのですが、花原さんと相談して、資料へのアクセスのしやすさがダイレクトに伝わる「どこでも」に決めました。「どこでも」となると、もう某キャラクターの某ドアしかないので、ポスターデザインのコンセプトはブレませんでした。

ポスターの掲示場所ですが、図書館にはもちろん情報系の蔵書がありますので、まずその書棚に来た人に、CeMDSにも本棚があることを気づいて貰いたいと考えました。ちょうど、情報系の書棚の近くに、ユーザーの目につきやすい壁があったので、迷うことなく決まりました。サービスをスタートしてから、年に数回はポスターを入れ替えていますが、変わると注目してもらえるので助かっています。

花原: 当初に色味の違うものなど3枚ほど作ったので、数か月ごとに入れ替えるような形で掲示しています。

中村: この企画が形になったのは、とても早かったです。企画書が承認されてから、データの使用許可を得たあと、花原さんに「こういう感じで」と伝えたら、イメージ通りのポスターが出来上がってきて。ポスターが掲示されるまで、大体3日くらいだったでしょうか。

広報については、図書館内にとどまらないよう、大学の広報部署に大学のニュースとして扱ってもらうよう依頼をしました。また、CeMDS本棚に配置する本の整備は、図書館の研究開発室とCeMDSの教員に協力を依頼し、データサイエンスを学ぶ人たちに役立つような本を選定してもらいました。

ポスター一式と、図書館内のポスター設置場所

Q: 現在の「どこでもCeMDS本棚!」の役割を教えてください。また、利用者の動向の変化があれば教えてください。

花原: 役割という意味では、本棚のブラウジングで出会う本が増えるというのはあると思っています。OPACで検索して本を見に行く学生も多いのですが、本棚を見ることで出会える本というのもたくさんあると思いますし、OPACに登録されていない本なので、そういう本と出会う機会の一つとして大きな役割を担っているのかなと考えています。

中村: 「どこでもCeMDS本棚!」で出会ったからなのか、理由ははっきりとはわからないのですが、CeMDSの職員から、確実に利用が増えていると聞いています。

Q: 今後の展開や目標、課題などあれば教えてください。

花原: 情報系の本は足がはやいものも多く、図書館の基準で所蔵した場合、陳腐化してしまった図書が棚の狭隘を生むことがあります。その点、CeMDSが購入する図書は図書館の選書基準とはまた別のルールで運用されますので、新しいものをどんどん入れて、専門分野の知識を持つ教員のもとで必要ないと判断された場合は入れ替わっていきます。長期所蔵が必要なものは図書館で購入し、必要な本がうまく揃うような役割分担ができていけば良いと思っています。また、今回、場所が離れている施設が、その場から見えるようになったのですが、同様に図書館の貴重書室など、一般の学生や院生が入れない場所を公開できれば、いろんなきっかけの一つになると考えています。

中村: 現在、国文学研究資料館の「歴史的典籍NW事業」に参画し、貴重資料の一部を公開できるように準備を進めています。当館の貴重資料を知っていただくと同時に、本企画の事業と連動させて、バーチャル的に貴重書室に入って中身はこちらからどうぞ、というように、うまく組み合わせられたら良いと考えています。

今回「どこでもCeMDS本棚!」という仕掛けを作りましたが、どれくらいの反応があったのか把握しづらい所ではあります。何かしらリアクションが得られればモチベーションの向上になりますので、双方向的なものが何かできないかなと感じています。また、今回CeMDS本棚への本の増強を久しぶりに行いましたが、安定的な購入財源があるわけではありません。この点は、関係部署との相談にもなりますし、課題だと思っています。

「どこでもCeMDS本棚!」に関する担当窓口および連絡先:

三重大学 情報教育・研究機構 情報ライブラリーセンター サービス担当

lib-service@ab.mie-u.ac.jp

(@を半角にして送信してください)

-------

「ビジョン2025重点領域2企画」担当者チーム

岡山大学附属図書館 久磨 由美子(取材・文責)

取材日:2023年12月15日(金)